2025年8月5日(火)に開催されたオープンキャンパスにて行った、獣医学部概要・入試概要説明会の様子を公開します。

ぜひご覧ください。

発表者:佐藤獣医学部長

2025年8月5日(火)に開催されたオープンキャンパスにて行った、獣医学部概要・入試概要説明会の様子を公開します。

ぜひご覧ください。

学部紹介動画を公開します。

現役学生がレポーターとして当学部の魅力をご案内します。ぜひ以下からご覧ください。

https://youtu.be/sOVz2krp7XM

(岩手大学獣医学部|2025年4月学部化!新しい獣医学部の魅力って?獣医学生に求められるものは?/ YouTube)

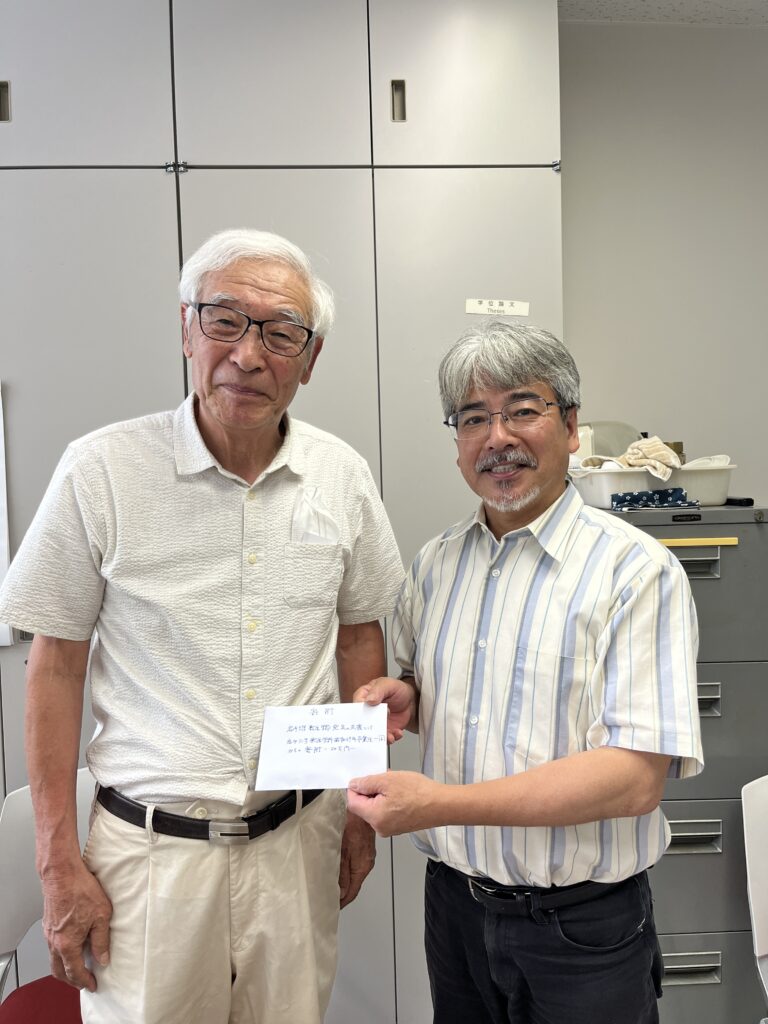

令和7年7月8日、岩手大学獣医学科(旧農学部獣医学科)昭和39年卒業生の有志一同の皆様より、本学獣医学部の新設を支援する目的で、寄附金20万円をいただきました。

当日は、昭和39年卒業生の一人であり本学名誉教授でもある内藤善久先生が来学され、佐藤洋獣医学部長が直接寄附をお受けいたしました。

このたびのご寄附は、長年にわたり本学の獣医学教育・研究を築き支えてこられた卒業生の皆様からの温かいご支援であり、学部設置を迎えた今、教職員一同大きな励みとなっております。

本学獣医学部は、こうしたご厚意を力に変え、次世代の獣医師育成と地域社会への貢献に、より一層力を注いでまいります。

昭和39年卒業生の皆様のご厚志に心より感謝申し上げます。

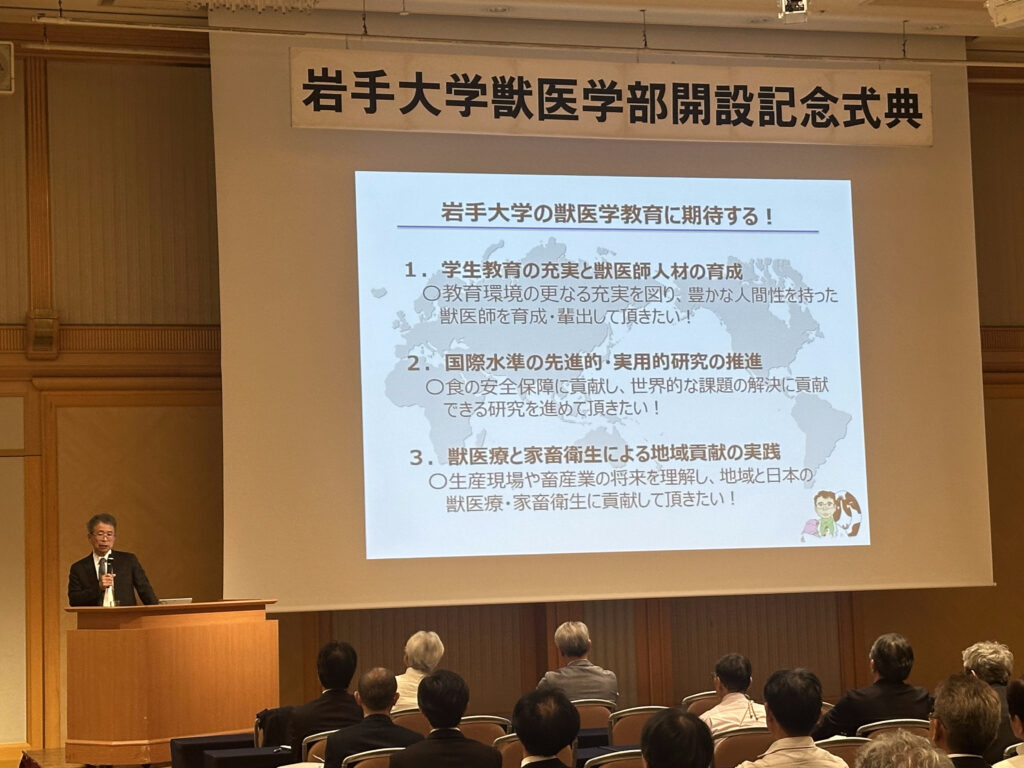

岩手大学では、令和7年(2025年)7月9日(水)に、獣医学部の新設を記念し、「看板除幕式」「開設記念式典」ならびに「開設記念祝賀会」を執り行いました。多くのご来賓、関係者の皆様のご臨席を賜り、いずれも盛会のうちに終了しました。

小川智学長および佐藤洋獣医学部長により、新たに設置された「岩手大学獣医学部」の看板の幕が取り外され、キャンパスの正面にその名が正式に掲げられました。晴天のもと、拍手とともに除幕された看板は、これから始まる本学獣医学部の教育・研究の歩みを力強く印象づけるものとなりました。

小川学長は挨拶で、「この看板は、獣医学部が果たすべき社会的責任と使命に対する決意を示すものであり、岩手大学は5学部体制でこれまで以上に地域、日本そして世界へ貢献していく。」と述べました。

式典では、小川学長の挨拶に続き、文部科学省 高等教育局専門教育課長 松本英登氏(伊藤学司高等教局長代理)、岩手県副知事 佐々木淳氏(達増拓也岩手県知事代理)、公益社団法人日本獣医師会会長 蔵内勇夫氏より、それぞれ祝辞を賜りました。

祝辞の後には、岩手大学 佐藤繁 名誉教授から「岩手大学の獣医学教育に期待する!」との演題でご講演いただき、本学獣医学部に寄せる期待と展望が熱く語られました。

最後に、佐藤洋学部長より、これまでの関係者のご尽力への謝意と、教育・研究・社会貢献への強い決意が表明され、式典は厳かに、かつ温かい雰囲気のなかで終了しました。

式典終了後、同ホテル11階にて開設記念祝賀会が行われました。

佐藤学部長の開会挨拶に続き、岩手大学北水会会長 武田純一氏の乾杯の発声で会は和やかに始まりました。来賓挨拶として、全国酪農業協同組合連合会 専務理事 熊谷法夫氏、全国大学獣医学関係代表者協議会会長 堀正敏氏、日本私立獣医科大学協会会長 髙井伸二氏、岩手県獣医師会会長 佐々木一弥氏より、それぞれ激励と祝意の言葉が寄せられました。

歓談中には、岩手大学学生による伝統芸能「盛岡さんさ踊り」の演舞も披露され、盛会を華やかに彩りました。最後は落合謙爾 名誉教授の中締めとともに、閉会の辞をもって一連の行事が締めくくられました。

本学獣医学部は、東北地方唯一の国立獣医学部として、教育・研究・地域連携各領域における活動をさらに充実させてまいります。今後とも、皆さまの温かいご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

本学部の関まどか准教授らの研究グループは、トルコに分布する肝蛭(かんてつ)類の種類と遺伝的多様性を解明しました。

人獣共通感染性の吸虫症である肝蛭症を引き起す肝蛭類にはFasciola hepatica、F. gigantica、両種の交雑子孫であるHybrid Fasciolaが知られています。肝蛭類は世界中に分布するため、どの種類がどこに分布するかを正確に知ることが重要です。また、F. hepaticaはトルコに隣接する肥沃な三日月地帯を起源とし、各地に分布を拡大したとされています。遺伝的多様性を解析することで、この仮説を検証することができます。

本研究では、トルコにはF. hepaticaが分布すること、周辺諸国に比べて圧倒的に遺伝的多様性に富むことから、F. hepaticaの起源は肥沃な三日月地帯とする仮説が裏付けられることを示しました。今後、さらに解析地域を増やすことで、F. hepaticaの起源に関する仮説を詳細に検証することが期待されます。

詳しくは、下記のページをご覧ください。

https://www.iwate-u.ac.jp/cat-research/2025/07/006880.html (岩手大学ウェブサイト)

令和7年8月5日に、 FCD オンラインセミナー・第2回動物病院産業動物セミナー 「疫学専門家が教える 明日からできる医学論文の効率的な読み方講座」を開催します。

詳しくは、開催要項をご覧ください。

開催要項(PDF)

岩手大学獣医学部附属産業動物臨床・疾病制御教育研究センター(FCD)Webサイト

https://fcd.agr.iwate-u.ac.jp/

大学院獣医学研究科(博士課程)において、7月25日(金)に令和7年9月修了者の公開論文発表会を開催します。

詳細については、以下の日程表を確認願います。

獣医学研究科(博士課程)公開論文発表会 (PDF)

食に関わる者にとって安全が第一であることは言を俟ちませんが、昨年から始まった令和の米騒動は、食糧の安定供給もきわめて重要であることを改めて浮き彫りにしました。このような中にあって畜産業を取り巻く環境は厳しさを増しており、各種家畜伝染病の発生、飼料価格の高騰、労働力と獣医師の不足、働き方改革への対応など、日本の畜産業の持続可能性と畜産物の安定供給を脅かす課題が山積しています。これらの課題を解決するための方策として、機械化や自動化の推進、情報通信技術や人工知能の活用など、いわゆるスマート畜産の導入が進みつつあります。

本研修会では、スマート畜産推進に関する国の取組、海外の先進的な導入事例、生体センサーの活用や遠隔診療の現状と今後などについて、行政の担当官あるいは専門の学識経験者に解説していただき、日本の畜産業について理解を深める機会にしたいと考えています。なお今回は、岩手大学、東北大学、東京大学、大阪公立大学、神戸大学、および宮崎大学が持ち回りで開催している6大学共同フォーラムを兼ねていますので、一般の方の参加も歓迎です。

多くの皆様のご参加をお待ちしております。

詳しくは、開催要項をご覧ください。

6大学共催フォーラム 兼 岩手大学獣医学部附属動物医学食品安全教育研究センター

(FAMS)第22回全体研修会 『スマート畜産の現状と展望』開催要項(PDF)

岩手大学獣医学部附属動物医学食品安全教育研究センター(FAMS)Webサイト

https://fams.vet.iwate-u.ac.jp/index.html

令和7年度『岩手大学オープンキャンパス』を8月5日(火)に開催します。

獣医学部では教員・所属学生が研究室・学科紹介を行います。

研究内容はもちろん、講義、施設、学生生活、入試等気になることがあれば何でもお聞きください。

令和7年度 岩手大学オープンキャンパス情報 (岩手大学Webサイト)

プログラム会場、キャンパスマップは以下のリンク(PDFファイル)をご確認ください。

当日のお越しをお待ちしています!

岩手大学 農学部・獣医学部オープンキャンパス(PDF)

※午前中は獣医学部の研究室紹介会場、学部概要・入試説明会の混雑が予想されます。

お時間に余裕を持ってお越しください。

お帰りの時刻までにゆとりのある方は、午後のご来場をお勧めします。

令和7年度オープンキャンパスは、令和7年8月5日(火)に開催します。

詳細については、今後掲載予定です。ご期待ください。

岩手大学オープンキャンパス

https://www.iwate-u.ac.jp/admission/iwateuniv/open-campus.html