肝蛭とは?

肝蛭(かんてつ)(図1)は牛などの反芻家畜の肝臓に寄生する吸虫です。肝障害により家畜の増体率や乳量が著しく低下するため、食料の生産効率に甚大な悪影響を与えています。その被害額は年間32億ドルを超えると推計されています。また、水耕野菜や感染動物の生レバー等の食品に付着した幼虫の摂食により、人に感染する人獣共通感染症でもあり、世界中で240万人が感染し、1億8000万人に感染リスクがあると見積もられています。

図1.肝蛭(成虫)

日本の現状は?

肝蛭はシカなどの野生動物にも寄生します。北海道では、エゾシカの個体数が年々増加しており、肝蛭症の増加が危惧されていました。そこで、血清を用いたELISAによる大規模疫学調査を実施したところ、エゾシカの肝蛭抗体の陽性率は全道で平均45%、深刻な市町村では80~90%にも達することが明らかになりました。北海道ではエゾシカからヒトヘの感染と、エゾシカから家畜ウシへの伝播の両面で肝蛭症のリスクが極めて高いと考えられるため、早急な対策が必要です。

制御するためには?

近年、薬剤耐性肝蛭が世界各地で出現し、深刻な状況です。また、国内では既存薬が使用できなくなった問題もあることから、新規薬剤の開発が強く求められています。

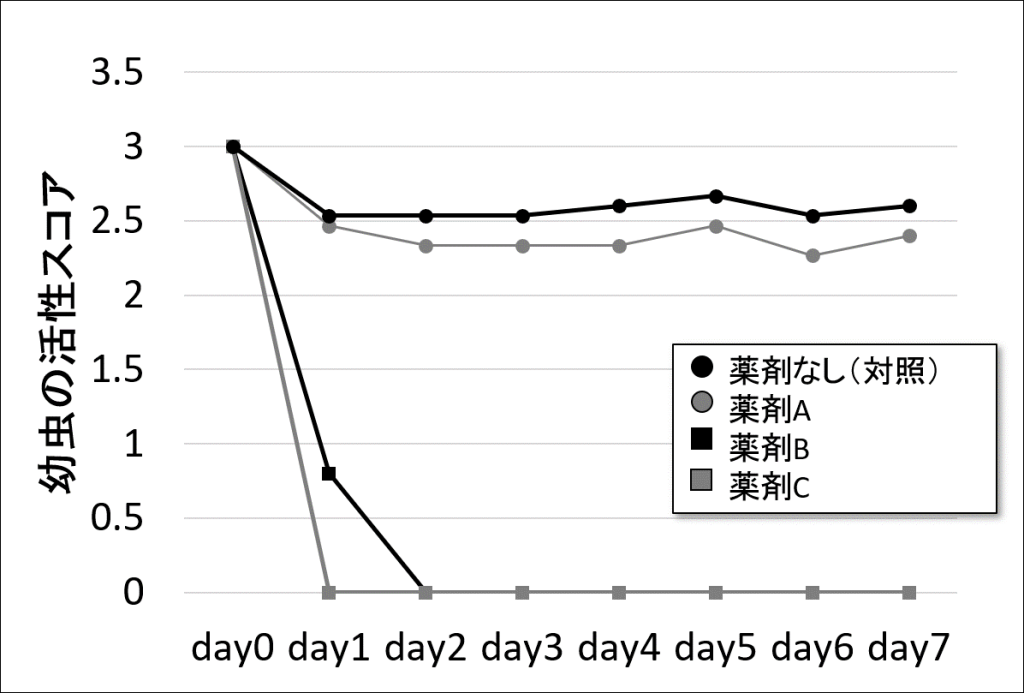

肝蛭症を制御する新しい薬剤には、感染予防効果となる「幼虫に効くこと」と、治療効果となる「肝臓に寄生している成虫に効くこと」の両方が必要です。実験室で継代している肝蛭を用いて(図2)、この両方を実現できる新規薬剤の開発を目指しています。

図2.肝蛭の幼虫に対する候補薬剤の効果

共同獣医学科 獣医寄生虫学研究室

准教授 関 まどか

KEYWORD:寄生虫、血清診断、薬剤耐性、新規薬剤開発

ひとこと

真剣に取り組めば必ず結果はついてきます!